(Katherine Mansfield, An Indiscreet Journey, mai 1915)

Traduit par ANNE MOUNIC

Keywords

Translation, Katherine Mansfield

____________________

Elle ressemble à Sainte Anne. Oui, la concierge est à l’image de Sainte Anne, avec ce fichu noir qui lui couvre la tête, les mèches de cheveux gris qui dépassent et, dans sa main, la minuscule lampe qui fume. Vraiment très belle, pensai-je en souriant à la sainte, qui dit sévèrement : « Six heures. Vous avez tout juste le temps. Il y a un bol de lait sur le bureau. » D’un bond, j’avais quitté mon pyjama et plongé dans une cuvette d’eau froide comme toute dame anglaise dans n’importe quel roman français. La concierge, convaincue que j’étais en partance pour des cellules de prison et la mort par baïonnette, ouvrit les persiennes, faisant entrer la froide lumière claire. Un petit vapeur siffla sur le fleuve ; une charrette à deux chevaux au galop passa à toute allure. Les rapides tourbillons d’eau ; les grands arbres noirs de l’autre côté, assemblés comme des noirs en conversation. Sinistre, vraiment, songeai-je en boutonnant mon antique Burberry. (Ce Burberry avait une grande importance. Il ne m’appartenait pas. Je l’avais emprunté à une amie. Mon œil s’était posé sur lui dans son petit vestibule sombre. Ce qu’il me fallait ! Le parfait déguisement approprié ‒ un vieux Burberry. En Burberry, on a fait face aux lions. Enveloppé dans ce vêtement et dans nul autre, on a porté secours à des dames sur des bateaux non pontés aux prises avec des mers démontées. Il me semble qu’un vieux Burberry est le signe et la marque d’un voyageur vénérable et incontesté, décidai-je, abandonnant en échange mon peg-top[1] violet au vrai col de phoque sans oublier les manchettes.)

– Jamais vous n’arriverez là-bas, dit la concierge en me regardant relever le col. Jamais ! Jamais !

Je dégringolai l’escalier qui résonnait d’une étrange façon, tel un piano effleuré par une bonne ensommeillée, et débouchai sur le quai.

– Pourquoi courir, ma mignonne[2] ? dit un charmant petit garçon aux chaussettes de couleur qui dansait devant les boutons de lotus électriques surmontant de leurs courbes l’entrée du métro.

Hélas ! je n’avais même pas le temps de lui envoyer un baiser. Lorsque je parvins à la grande gare, je n’avais plus que quatre minutes devant moi et l’accès au quai était encombré d’une foule de soldats, papiers jaunes dans une main et gros ballots difformes. Debout d’un côté, le Commissaire de Police ; de l’autre, un officier Sans Nom. Me laissera-t-il passer ? Oui ou non ? C’était un vieil homme à l’épais visage tuméfié, couvert de grosses verrues. Accroupies sur son nez, des lunettes à monture d’écaille. En tremblant, je fis un effort. Je convoquai le plus doux de mes sourires du petit matin et l’offris avec les papiers, mais cette créature délicate alla voleter contre les lunettes d’écaille et tomba. Néanmoins, il me laissa passer et je courus, me faufilant entre les soldats pour aller escalader les hautes marches du wagon peint en jaune.

– Est-ce qu’il est direct pour X. ? demandai-je au contrôleur qui perça mon ticket avec des forceps avant de me le rendre.

– Non, Mademoiselle, il faut changer à X.Y.Z.

– Où ça… ?

– X.Y.Z.

De nouveau, je n’avais pas entendu.

– A quelle heure y arriverons-nous, s’il vous plaît ?

– A une heure.

Mais ce renseignement ne me valait rien. Je n’avais pas de montre. Oh, bon,… tout à l’heure.

Ah ! le train avait démarré. Il était de mon côté. Allègrement, il quitta la gare et bientôt nous longions les potagers, les grandes maisons aveugles, à louer, les domestiques qui battaient les tapis. Déjà levé et se promenant dans les champs, rose sur les cours d’eau et les étangs cernés de rouge, le soleil se posa sur le train allant à la bonne cadence, caressa mon manchon et me dit d’ôter ce Burberry. Je n’étais pas seule dans le wagon. Une vieille femme me faisait face, sa jupe retournée sur ses genoux, un bonnet de dentelle noire sur la tête. Dans ses mains épaisses, ornées d’une alliance et de deux bagues de deuil, elle tenait une lettre. Très lentement, elle s’imprégnait d’une phrase, puis levait les yeux, regardait par la fenêtre, ses lèvres tremblant un peu, et ensuite d’une autre phrase. De nouveau, le visage se tournait vers la lumière, la goûtant… Deux soldats se penchaient par ma fenêtre, leurs têtes se touchant presque ; l’un d’eux sifflait, la capote de l’autre fermée de quelques épingles à nourrice rouillées. Et maintenant, on voyait des soldats partout, au travail sur la ligne de chemin de fer, adossés à des camions ou debout, mains sur les hanches, les yeux fixés sur le train comme s’ils s’attendaient à trouver un appareil photographique derrière chaque fenêtre. Et maintenant, nous longions de grands hangars de bois, pareils à des bals improvisés ou à des pavillons balnéaires. Sur chacun flottait un drapeau. Des hommes de la Croix Rouge entraient et sortaient ; les blessés, assis contre les murs prenaient le soleil. Sur tous les ponts, à tous les carrefours, dans toutes les gares, un petit soldat, tout entier bottes et baïonnette. Il avait l’air triste et perdu, tel un petit dessin comique attendant la blague à écrire au-dessous. Existe-t-il vraiment une telle chose que la guerre ? Toutes ces voix rieuses y vont-elles réellement ? Ces bois sombres si mystérieusement éclairés par les troncs blancs du bouleau ou du frêne ‒ ces champs détrempés que survolent les grands oiseaux ‒ ces rivières vert et bleu dans la lumière ‒ a-t-on livré des batailles dans de tels lieux ?

Quels beaux cimetières nous longeons ! Au soleil, ils étincellent de gaieté. Ils semblent pleins de bleuets, de coquelicots et de marguerites. Comment peut-il y avoir tant de fleurs à cette période de l’année ? Mais il ne s’agit pas du tout de fleurs. Ce sont des bouquets de rubans attachés aux tombes des soldats.

Je levai les yeux et croisai le regard de la vieille femme. Elle sourit et plia la lettre.

– C’est une lettre de mon fils… la première que nous ayons reçue depuis octobre. Je l’apporte à ma bru.

– … ?

– Oui, très bien, dit la vieille femme, secouant sa jupe et passant son bras dans l’anse du panier. Il veut que je lui envoie des mouchoirs et une pelote de solide ficelle.

Quel est le nom de la gare où je dois changer ? Peut-être ne le saurai-je jamais. Je me levai et m’appuyai sur la barre de la fenêtre, les pieds croisés. Une joue me brûlait comme lorsqu’enfant, on me menait au bord de la mer. Quand la guerre sera finie, j’aurai une péniche et suivrai le courant de ces rivières, un chat blanc et un pot de réséda pour me tenir compagnie.

Au pied du coteau défilaient les troupes en un clignement rouge et bleu dans la lumière. Au loin, mais on les voyait distinctement, quelques autres filaient à bicyclette. Mais vraiment, ma France adorée, cet uniforme est ridicule. Tes soldats s’impriment sur ta poitrine comme de vives décalcomanies irrévérencieuses.

Le train ralentit, s’arrêta… Tout le monde descendait, sauf moi. J’aperçus un grand gars à l’air très aimable, ses sabots liés dans son dos avec un morceau de ficelle, l’intérieur de son quart à vin de métal teinté d’un joli rose invraisemblable. Est-ici que l’on change pour X., peut-être ? Un autre, dont le képi était sorti d’un pétard de papier mouillé, d’un seul geste énergique descendit ma valise. Que les soldats sont adorables !

– Merci bien, Monsieur, vous êtes tout à fait aimable…

– Pas par ici, dit une baïonnette.

– Ni par là, dit une autre.

C’est ainsi que je suivis la foule.

– Votre passeport, Mademoiselle.

« Nous, Monsieur Edward Grey… »[3] Je traversai la place boueuse et entrai au buffet.

Une salle verte, un poêle saillant et des tables de chaque côté. Sur le comptoir, splendide avec ses bouteilles colorées, s’appuie une femme, les seins dans ses bras croisés. Par une porte ouverte, je vois une cuisine et le cuisinier en tenue blanche qui casse des œufs dans un bol et jette les coquilles dans un coin. Les capotes bleu et rouge des hommes qui mangent pendent aux murs. Leurs poignards et leurs ceintures s’entassent sur des chaises. Mon Dieu ! quel bruit ! L’air ensoleillé en paraît tout brisé et tremblant. Un petit garçon, très pâle, passant d’une table à l’autre pour prendre les commandes, me servit un verre de café violet. Chhh…, faisaient les œufs dans la poêle. La femme surgit de derrière le comptoir et se mit à aider le garçon. Toute de suite, tout’ suite ! lançait-elle d’une voix fluette aux grosses voix impatientes. On entendit un cliquetis d’assiettes et le cloc de bouchons que l’on tire.

Soudain, sur le seuil, je vis quelqu’un qui portait un seau de poissons ‒ des poissons tachetés de brun, comme ceux que l’on voit sous verre en train de traverser à la nage des forêts de belles algues serrées. C’était un vieil homme vêtu d’une veste déchirée. Debout, il attendait, humblement, que quelqu’un fasse attention à lui. Sa fine barbe descendant jusqu’à sa poitrine, de ses yeux baissés, surmontés de sourcils broussailleux, il regardait le seau qu’il portait. Il ressemblait à une figure échappée de quelque image sainte, paraissant implorer le pardon des soldats pour sa simple présence…

Mais qu’aurais-je pu faire ? Impossible d’arriver à X. avec deux poissons accrochés à une paille ; et je suis sûre qu’il est interdit, en France, de jeter du poisson par les fenêtres d’un wagon de chemin de fer, pensai-je, en grimpant, malheureuse, dans un train plus petit et plus miteux. Peut-être aurais-je pu les apporter à ‒ ah, mon Dieu ‒ j’avais de nouveau oublié le nom de mon oncle et de ma tante ! Buffard, Buffon ‒ quoi donc ? Je lus de nouveau l’étrange lettre rédigée dans une écriture familière.

« Ma chère nièce,

maintenant que le temps est plus calme, votre oncle et moi serions ravis si vous nous rendiez une petite visite. Télégraphiez-moi quand vous venez. Je vous attendrai devant la gare si je peux me libérer. Autrement, notre bonne amie, Madame Grinçon, qui vit dans la maison de pontonage, près du pont, juste en face de le gare, vous conduira chez nous. Je vous embrasse bien tendrement.

Julie Boiffard »

Une carte de visite était jointe : M. Paul Boiffard.

Boiffard ‒ bien sûr, tel était le nom. Ma tante Julie et mon oncle Paul ‒ ils se trouvaient soudain avec moi, plus réels, plus substantiels que n’importe quels parents jamais connus. Je voyais tante Julie et sa moue revêche, la soupière dans les mains, et l’oncle Paul assis à table, une serviette rouge et blanche nouée autour du cou. Boiffard, Boiffard, il me faut retenir ce nom. A supposer que le Commissaire Militaire me demande qui sont les parents chez qui je me rends et que je me trompe de nom ‒ oh, ce serait fatal ! Buffard…, non, Boiffard. Et alors, pour la première fois, en repliant la lettre de tante Julie, je vis, griffonné dans un coin de la page vide au verso : Venez vite, vite. Etrange femme impulsive ! Mon cœur se mit à battre…

– Ah nous sommes bientôt arrivées, dit la dame en face de moi. Vous allez à X., Mademoiselle ?

– Oui, Madame.

– Moi aussi… Vous y êtes déjà allée ?

– Non, Madame. C’est la première fois.

– Vraiment, c’est un drôle de moment pour une visite.

Je souris faiblement, essayant de détourner les yeux de son chapeau. C’était une petite femme plutôt ordinaire, mais elle portait une toque de velours noir surmontée, au beau milieu, d’une mouette à la mine incroyablement surprise. J’avais peine à supporter ses yeux ronds, qui me fixaient d’un air interrogateur. J’éprouvai la terrible impulsion de la chasser d’un geste, ou de me pencher vers la dame pour l’informer de la présence de l’oiseau…

– Excusez-moi, Madame, mais peut-être n’avez-vous pas remarqué qu’il y a une espèce de mouette couché sur votre chapeau.

L’effet pouvait-il être voulu ? Il ne faut pas que je rie… il ne faut pas rire. S’était-elle jamais regardée dans la glace, cet oiseau sur la tête ?

– Il est très difficile de se rendre à X. pour le moment, d’aller plus loin que la gare, dit-elle, secouant la tête, la mouette me disant non. C’est toute une affaire. On doit signer de son nom et donner ses raisons.

– Vraiment, à ce point-là ?

– Mais bien sûr. Vous voyez, toute la ville est aux mains de l’armée, et… (elle haussa les épaules), il faut qu’ils soient stricts. Nombre de gens restent coincés à la gare. Ils arrivent. On les met dans une salle d’attente et ils y restent.

Est-ce vrai que je détectai dans sa voix une étrange délectation insultante ?

– Je suppose que cette rigueur est absolument nécessaire, dis-je froidement, caressant mon manchon.

– Nécessaire, s’écria-t-elle. Plutôt. Vraiment, Mademoiselle, vous imaginez-vous ce qu’il en serait autrement ! Vous savez comment sont les femmes quand il s’agit des soldats (elle leva une main définitive) ‒ folles, complètement folles ! Mais (et elle émit un petit rire de triomphe), il leur est impossible de se rendre à X. Mon Dieu, non ! Il n’en est pas question.

– Je suppose qu’elles n’essaient même pas, remarquai-je.

– Pas vous ? dit la mouette.

Madame se tut pendant un moment.

– Bien évidemment, les autorités punissent sévèrement les hommes. On les envoie en prison sur-le-champ et puis, sans un mot, au peloton d’exécution.

– Qu’allez-vous faire à X., vous ? demanda la mouette. Que diable venez-vous faire ici, vous ?

– Comptez-vous demeurer longtemps à X., Mademoiselle ?

Elle avait gagné, gagné. J’étais terrifiée. Je vis le nom fatal passer à toute allure, sur un réverbère. Je pouvais à peine respirer ; le train s’était arrêté. Je souris gaiement à Madame et descendis du train d’un pas léger…

Je me trouvai dans une petite pièce surchauffée, complètement meublée, deux colonels assis derrière deux tables. Gros, ils portaient des moustaches grises, un peu de rouge foncé sur les joues. Ils avaient l’air superbe et tout-puissant. L’un fumait ce que les dames adorent appeler une grosse cigarette égyptienne, à la cendre longue, couleur crème ; l’autre jouait avec un stylo doré. Leur tête roulait sur leur col serré comme un gros fruit trop mûr. J’éprouvai le terrible sentiment, en tendant mon passeport et mon ticket, qu’un soldat allait s’avancer et me demander de me mettre à genoux. Je me serais agenouillée sans poser de question.

– Qu’est-ce que ceci ? s’exclama Dieu Ier d’un ton grincheux.

Il n’aimait pas du tout mon passeport. Sa simple vue avait l’air de le mécontenter. Il lui opposa une main hostile, de l’air de dire : « Non, je ne peux manger ça ».

– Mais ça ne va pas. Cela ne fait pas du tout l’affaire, vous savez. Voyez, lisez par vous-même.

Et il jeta un coup d’œil d’extrême dégoût à ma photo, puis me regarda, derrière les gros carreaux de ses lunettes, avec un dégoût encore plus grand.

– Bien sûr, la photo est déplorable, dis-je, la terreur comprimant ma respiration, mais elle a beaucoup servi.

Il souleva sa grosse carcasse et alla voir Dieu 2nd.

– Courage, dis-je à mon manchon, en le tenant fermement. Courage !

Dieu 2nd pointa vers moi le doigt et je produisis la lettre de Tante Julie ainsi que sa carte, mais il ne parut pas y porter le moindre intérêt. Il tamponna mon passeport nonchalamment, griffonna un mot sur mon ticket, et je me trouvai de nouveau sur le quai.

– Par là ‒ par là la sortie.

Terriblement pâle, un faible sourire sur les lèvres, le petit caporal me saluait de la main. Je ne fis aucun signe ; je suis sûre que je ne fis aucun signe. Il passa derrière moi.

– Et puis suivez-moi comme si vous ne me voyiez pas, l’entendis-je mi-chuchoter, mi chanter.

Il se dirigea très rapidement, dans la boue glissante, vers un pont. Il portait sur son dos une sacoche de postier, à la main un colis emballé dans du papier et le Matin. Nous avions l’air de traverser, en les évitant, un dédale de gendarmes, tellement que je ne parvenais pas à suivre le petit caporal, qui se mit à siffler. Devant la maison de pontonage, « notre bonne amie, Madame Grinçon », les mains enveloppées dans un châle, nous regardait venir. Contre le bâtiment reposait un tout petit fiacre défraîchi. Montez vite, vite ! dit le petit caporal, jetant par terre ma valise, la sacoche de postier, le colis et le Matin.

– A-ie ! A-ie ! Pas de folie ! Ne conduisez pas vous-même. On va vous voir, gémit « notre bonne amie, Madame Grinçon ».

– Ah, je m’en f…, dit le petit caporal.

Le cocher, brusquement, se mit à agir. Il donna un coup de fouet au maigre cheval et nous voici partis à toute allure, les deux portes, qui formaient les deux côtés du fiacre, battant et claquant.

– Bon jour, mon amie.

– Bon jour, mon ami.

Et puis, nous plongeâmes, nous agrippant aux portes qui claquaient et refusaient de se fermer. Idiotes de portes.

– Adossez-vous, laissez-moi faire ! criai-je. Les gendarmes poussent ici partout aussi serrés que les violettes.

A la caserne, le cheval se cabra et fit halte. Une foule de visages rieurs macula la fenêtre.

– Prends ça, mon vieux, dit le petit caporal en tendant le colis.

– Ça va, cria quelqu’un.

En route de nouveau, nous fîmes au revoir. Nous longeâmes une rivière, prîmes une étrange rue blanche, bordée de petites maisons des deux côtés, gaie sous le soleil de fin de journée.

– Saute du fiacre dès qu’il s’arrête de nouveau. La porte sera ouverte. Entre directement en courant. Je suivrai. L’homme est déjà payé. Je sais que vous aimerez la maison. Elle est plutôt blanche. Et la chambre est blanche également. Quant aux gens, ils sont…

– Blancs comme neige.

Nous nous regardâmes. Nous nous mîmes à rire.

– C’est le moment, dit le petit caporal.

D’un bond j’étais dehors et puis sur le seuil. Se tenait là, je suppose, ma tante Julie. Là-bas derrière s’agitait, vraisemblablement, mon oncle Paul.

– Bon jour, Madame ! Bon jour, Monsieur !

– Ça va, il n’y a plus rien à craindre, dit ma tante Julie.

Mon Dieu, comme je l’aimai ! Elle ouvrit ensuite la porte de la chambre blanche et la referma sur nous. Nous posâmes la valise, la sacoche de postier, le Matin. Je lançai en l’air mon passeport, que le petit caporal attrapa.

II

C’est extraordinaire. Nous y étions allés déjeuner et dîner chaque jour, mais maintenant, seule au crépuscule, je ne le trouvais pas. J’allai jusqu’au fin fond du village, pataugeant avec mes sabots empruntés, cloc cloc, dans la boue grasse, et ne vis rien. Je ne me rappelais même pas à quoi il ressemblait, ou s’il était écrit un nom sur la devanture, ou si l’on apercevait par la fenêtre des bouteilles et des tables. Déjà, les maisons du village se scellaient pour la nuit derrière d’épais volets de bois. Etranges et mystérieuses paraissaient-elles dans la lumière qui fuyait en s’effilochant et la fine pluie ; on aurait dit une troupe de mendiants juchée sur le coteau, la poitrine regorgeant somptueusement d’un or mal acquis. On ne voyait personne d’autre que les soldats. Quelques blessés, sous un réverbère, caressaient un chien galeux, qui tremblait. En haut de la rue surgirent en chantant quatre fortes carrures : « Dodo, mon homme, fais vit’ dodo… », puis, dans leur élan descendant la colline, gagnèrent leur abri derrière la gare. On aurait dit qu’ils emportaient avec eux le dernier souffle du jour. Je me mis à revenir lentement sur mes pas.

– Ce devait être l’une de ces maisons. Je me souviens qu’elle se dressait dans un renfoncement, sans perron ni auvent ; on avait l’impression d’entrer directement par la fenêtre.

Et tout à coup, quasiment, le garçon sortit justement de cette sorte d’endroit. Il m’aperçut et me sourit avec joie avant de se mettre à siffler entre ses dents.

– Bon soir, mon petit.

– Bon soir, Madame.

Puis il me conduisit, dans le café, jusqu’à notre table spéciale, tout au fond près de la fenêtre ; elle se distinguait par un bouquet de violettes que j’y avais laissé hier dans un verre.

– Vous êtes deux ? demanda-t-il, donnant sur la table un petit coup de chiffon rouge et blanc.

Ses longues enjambées chaloupées résonnaient sur le sol nu. Il disparut dans la cuisine et revint pour allumer la lampe suspendue au plafond sous un large abat-jour, pareil au chapeau d’un faneur. Une chaude lumière éclaira ce lieu désert, grange à l’origine, où l’on avait disposé des tables et des chaises en mauvais état. Au milieu de la pièce saillait un poêle noir. Sur un côté, il y avait une table couverte d’une rangée de bouteilles, derrière laquelle s’asseyait Madame pour recevoir l’argent et consigner les sommes dans un livre rouge. Face à son bureau, une porte menait à la cuisine. Les murs étaient tapissés d’un papier crème aux motifs d’arbres verts et boursouflés ‒ des centaines et des centaines d’arbres dressaient vers le plafond leur tête en forme de champignon. Je commençai à me demander qui avait choisi le papier et pourquoi. Madame pensait-elle qu’il était beau, ou qu’il était charmant et gai de dîner en toute saison au milieu d’une forêt…. De part et d’autre de la pendule, était accroché un tableau ; l’une, un jeune homme de bonne famille, en collants noirs, faisant la cour à une dame vêtue de jaune en forme de poire, penché sur le dossier d’un banc de jardin, Premier Rencontre ; le second, noir et jaune amoureusement confondus, Triomphe d’Amour.

Le tic tac de la pendule prit un rythme apaisant, C’est ça, c’est ça. Dans la cuisine, le garçon lavait la vaisselle. J’entendis le heurt spectral des plats.

Et les années passèrent. Peut-être la guerre a-t-elle pris fin depuis longtemps ‒ dehors, pas de village du tout ‒ les rues sous l’herbe sont silencieuses. J’ai l’idée qu’il s’agit du genre de chose qu’on fait le tout dernier jour ‒ s’asseoir dans un café désert à écouter le tic tac de l’horloge jusqu’au moment où ‒

Madame apparut à la porte de la cuisine, me fit un signe de tête et s’assit derrière la table, ses mains potelées jointes sur le livre rouge. Ping, fit la porte. Une poignée de soldats entrèrent, ôtèrent leur capote et se mirent à jouer aux cartes en taquinant le joli garçon et se moquant de lui ; il redressa sa petite tête ronde, passa la main sur ses yeux afin de soulever son épaisse frange, qui les couvrait, et les nargua en retour de sa voix cassée. Quelquefois, elle tonnait dans sa gorge, profonde et dure ; puis, au milieu d’une phrase, elle se brisait, s’éparpillant en une drôle de façon de parler. On aurait dit qu’il aimait cela. Vous n’auriez guère été surpris s’il était entré dans la cuisine sur les mains pour en rapporter votre dîner en faisant tourner un soleil.

Ping, fit de nouveau la porte. Il entra encore deux hommes, qui s’assirent à la table la plus proche de Madame ; elle se pencha vers eux d’un mouvement évoquant l’oiseau, la tête tout d’un seul côté. Oh, ils se plaignaient. Le lieutenant était fou, toujours à fouiner, à se jeter sur eux, et ils n’avaient fait que coudre des boutons. Oui, c’était tout, coudre des boutons, et voici que s’approche cette jeune étincelle. « Eh bien, qu’est-ce que vous fabriquez ? » Ils imitèrent cette voix idiote. Madame baissa le menton, hochant la tête de sympathie. Le garçon leur donna des verres. Il prit une bouteille d’un produit de couleur orange et la plaça au bord de la table. Sur un cri des joueurs de cartes, il se tourna brusquement et patatras ! se renversa la bouteille, le liquide s’écoulant sur la table, le sol ‒ crac ! le verre s’émiettant en un tintement. Silence de stupéfaction, traversé du ploc ploc du vin gouttant de la table sur le plancher. Cela faisait un drôle d’effet de le voir couler si lentement, comme si la table pleurait. Puis, les joueurs de cartes se mirent à pousser de grands cris. « Tu vas écoper, mon gars ! Bravo ! Tu as réussi !… Sept, huit, neuf. » Ils se remirent à jouer. Le garçon ne pipa mot. Il restait là, la tête baissée, les mains ouvertes. Puis, il se mit à genoux et rassembla le verre, morceau par morceau, épongeant le vin avec un chiffon. Ce ne fut qu’au moment où Madame s’écria allègrement : « Gare à toi lorsque lui s’en apercevra ! », qu’il releva la tête.

– Il ne peut rien dire si je paie la bouteille, marmonna-t-il, son visage se crispant, et, décidé, il disparut dans la cuisine avec le chiffon trempé.

– Il pleure de colère, dit Madame, ravie, se tapotant les cheveux de ses mains potelées.

Le café s’emplit lentement, se réchauffant beaucoup. Une fumée bleue s’éleva des tables, se suspendant autour du chapeau de faneur en couronnes de brume. On respirait une odeur suffocante de soupe à l’oignon, de bottes et de linge humide. Dans le vacarme, la porte se fit encore entendre. Elle s’ouvrit pour laisser entrer un type plutôt chétif qui demeura là, le dos contre l’huis, se protégeant les yeux d’une main.

– Salut ! On t’a enlevé le pansement ?

– Comment te sens-tu, mon vieux ?

– Fais voir.

Mais il ne répondit pas. Haussant les épaules, il s’approcha, mal assuré, d’une table, s’assit et s’appuya au mur. Il abaissa doucement la main. Sur son visage blême, ses yeux, roses comme ceux d’un lapin, ressortaient. Ils débordaient et coulaient, encore et encore. Il tira de sa poche un tissu blanc et les essuya.

– C’est la fumée, dit quelqu’un. C’est la fumée qui te les chatouille.

Ses camarades l’observèrent un peu, regardèrent ses yeux se remplir, puis déborder de nouveau. Le liquide lui ruisselait sur le visage, dégouttant de son menton sur la table. Il frotta l’endroit avec la manche de sa capote. Puis, comme étourdiment, continua de frotter, de frotter, la main en travers de la table, les yeux fixes devant lui. Ensuite, il se mit à secouer la tête au rythme de sa main. Il poussa un étrange grognement sonore et sortit de nouveau le tissu.

– Huit, neuf, dix, annoncèrent les joueurs de cartes.

– P’tit, encore du pain.

– Deux cafés.

– Un Picon !

Le garçon, plutôt remis de sa contrariété, mais les joues écarlates, courait de ci de là. Une terrible querelle éclata entre les joueurs de cartes, fit rage pendant deux minutes, puis mourut dans un rire grêle. « Ouh ! » gémit l’homme aux yeux rouges, balançant la tête et épongeant. Mais personne ne lui prêtait attention, sauf Madame. Elle adressa une petite moue à ses deux soldats.

– Mais vous savez, c’est un peu dégoûtant, ça, dit-elle sévèrement.

– Ah oui, Madame, répondirent-ils, en regardant sa tête inclinée et ses jolies mains, alors qu’elle remettait en place, pour la centième fois, un jabot de dentelle sur sa poitrine qui se soulevait.

– V’là, Monsieur ! m’annonça le garçon en croassant par-dessus son épaule.

Pour une raison idiote, je fis semblant de ne pas entendre et me penchai sur la table pour humer les violettes jusqu’à ce que le petit caporal referme sa main sur la mienne.

– Prendrons-nous un peu de charcuterie pour commencer ? demanda-t-il tendrement.

III

– En Angleterre, dit le soldat aux yeux bleus, vous buvez du whisky pendant les repas. N’est-ce pas, Mademoiselle ? Un petit verre, sans eau, avant de manger. Du whisky et soda avec vos bifteks, et puis, encore un, avec de l’eau chaude et du citron.

– C’est vrai, ça ? demanda son grand ami, assis en face de lui, un gaillard au visage rougeaud, à la barbe noire, aux grands yeux humides et aux cheveux qui avaient l’air d’avoir été coupés avec une machine à coudre.

– Eh bien, pas tout à fait, dis-je.

– Si, si, s’écria le soldat aux yeux bleus. Je suis bien placé pour le savoir. Je suis dans les affaires. Les voyageurs anglais viennent chez moi et c’est toujours la même chose.

– Bah, je ne supporte pas le whisky, dit le petit caporal. C’est trop écœurant le lendemain. Vous rappelez-vous, ma fille, le whisky dans ce petit bar, à Montmartre ?

– Souvenir tendre, soupira Barbe Noire en posant deux doigts sur le plastron de sa capote et laissant retomber sa tête. Il était tout à fait ivre.

– Mais je connais une chose que vous n’avez jamais goûtée, dit le soldat aux yeux bleus en me montrant du doigt. Quelque chose de très bon.

Il fit claquer sa langue.

– E-patant ! Et ce qui est curieux, c’est qu’on le distingue à peine du whisky, sauf que c’est… (de la main, il chercha le mot) plus subtil, plus doux peut-être, moins âpre, et, le lendemain matin, il vous rend gai comme un pinson.

– Comment cela s’appelle-t-il ?

– De la mirabelle !

Il roula le mot dans sa bouche, sous la langue.

– C’est ça !

– J’ai envie d’un autre champignon, dit Barbe Noire. J’en voudrais vraiment un autre. Je suis sûr que je pourrais en manger un autre si Mademoiselle me le donnait de sa main.

– Vous devriez y goûter, dit le soldat aux yeux bleus, appuyant ses deux mains sur la table et parlant si sérieusement que je commençai à me demander s’il était beaucoup plus sobre que Barbe Noire. Vous devriez essayer, et ce soir. Je voudrais que vous me disiez si vous ne pensez pas que ça ressemble au whisky.

– Peut-être en ont-ils ici, dit le petit caporal, appelant le garçon. P’tit !

– Non, Monsieur, dit le jeune homme, sans cesser de sourire.

Il nous donna des assiettes à dessert où étaient peints des perroquets bleus et des scarabées.

– Comment appelez-vous cela en anglais ? dit Barbe Noire en désignant le motif.

– Parrot, lui dis-je.

– Ah, mon Dieu !… Pair-rot.

Il entoura l’assiette de ses bras.

– Je t’aime, ma petite pair-rot. Tu es douce, tu es blonde, tu es anglaise. Tu ne connais pas la différence entre le whisky et la mirabelle.

Le petit caporal et moi échangeâmes un regard, en riant. Il plissait les yeux quand il riait, de sorte qu’on ne voyait rien d’autre que les longs cils courbes.

– Eh bien, je connais un endroit où ils en ont. J’en suis sûr, dit le soldat aux yeux bleus. Café des Amis. Nous allons y aller. Je paierai. Je vais payer pour nous tous.

D’un geste, il embrassa une somme considérable.

Mais, dans un ronronnement sonore, l’horloge sur le mur sonna huit heures et demie et les cafés sont interdits à tout soldat après huit heures du soir.

– Elle avance, dit le soldat aux yeux bleus.

La montre du petit caporal donnait la même heure, ainsi que l’immense navet que produisit Barbe Noire pour le déposer délicatement sur la tête de l’un des scarabées.

– Ah, eh bien, nous prendrons le risque, dit le soldat aux yeux bleus, en enfonçant les bras dans son immense capote de carton.

– Ça vaut la peine, ajouta-t-il. Ça vaut la peine. Vous allez voir.

Dehors brillaient les étoiles entre de légers nuages et la lune flottait, pareille à la flamme d’une bougie, sur une flèche pointue. Les ombres des sombres arbres en forme de plumes s’agitaient sur les maisons blanches. Personne. Aucun bruit, si ce n’est le tchou tchou d’un train au loin, pareil à une grosse bête remuant les pieds dans son sommeil.

– Vous avez froid, murmura le petit caporal. Vous avez froid, ma fille.

– Non, vraiment non.

– Mais vous tremblez.

– Oui, mais je n’ai pas froid.

– Comment sont les femmes en Angleterre ? demanda Barbe Noire. Quand la guerre sera finie, j’irai en Angleterre. Je trouverai une petite Anglaise et je l’épouserai, elle et son pair-rot.

Il s’étrangla d’un rire sonore.

– Imbécile ! dit le soldat aux yeux bleus en le secouant.

Puis il se pencha vers moi.

– Ce n’est qu’après le deuxième verre qu’on peut réellement le goûter, chuchota-t-il. Le deuxième petit verre et alors, ah ! c’est la révélation.

Le Café des Amis luisait au clair de lune. Nous jetâmes un rapide coup d’œil de part et d’autre de la rue, puis gravîmes en courant les quatre marches de bois, ouvrîmes dans un tintement la porte de verre pour déboucher dans une salle basse éclairée d’un lustre, où une dizaine de personnes prenaient leur dîner, assises sur deux bancs à une table étroite.

– Soldats ! hurla une femme, surgissant derrière une soupière blanche ‒ maigre comme un clou et enveloppée d’un châle noir. Des soldats ! A cette heure-ci ! Regardez la pendule, regardez.

Et elle indiqua la chose de sa louche dégoulinante.

– Elle avance, dit le soldat aux yeux bleus. Elle avance, Madame. Et ne faites pas tant de bruit, je vous prie. Nous allons boire et nous nous en irons.

– Vraiment ? s’exclama-t-elle, contournant la table au pas de course pour venir se planter devant nous. C’est exactement ce que vous ne ferez pas. Pénétrer dans la maison d’une femme honnête à cette heure-ci de la nuit, faire un esclandre, les gendarmes aux trousses. Ah non ! Ah non ! C’est une honte ; voilà ce que c’est.

– Chut ! fit le petit caporal, levant la main.

Silence de mort. Nous y entendîmes un bruit de pas.

– Les gendarmes, murmura Barbe-Noire en adressant un clin d’œil à une jolie fille portant des boucles d’oreilles, qui, d’un air coquin, lui répondit par un sourire. Chut !

Les visages se dressèrent, à l’écoute.

– Comme ils sont beaux ! pensai-je. Ils ressemblent à une famille réunie pour le repas du soir, dans le Nouveau Testament…

Les pas s’éloignèrent.

– Ce serait bien fait pour vous si vous vous étiez fait prendre, gronda la femme, en colère. Je regrette pour vous que les gendarmes ne soient pas venus. Vous le méritez, oui, vraiment.

– Un petit verre de mirabelle et nous nous en irons, s’obstina le soldat aux yeux bleus.

Tout en continuant de gronder et de marmotter, elle sortit quatre verres du buffet, ainsi qu’une grande bouteille.

– Mais vous n’allez pas boire ici. N’y comptez pas.

Le petit caporal, à vive allure, gagna la cuisine.

– Pas là ! Pas là ! Imbécile ! s’écria-t-elle. Ne voyez-vous pas qu’il y a là une fenêtre et un mur, en face, où les gendarmes viennent tous les soirs pour ‒

– Chut !

De nouveau la peur.

– Vous êtes fous et vous finirez en prison, tous les quatre, déclara la femme.

Dans un mouvement d’humeur, elle sortit de la salle. Nous la suivîmes sur la pointe des pieds dans une arrière-cuisine sombre et odorante, emplie de casseroles d’eau grasse, de feuilles de salades et d’os de viande.

– Voilà, dit-elle, posant les verres. Buvez et ouste !

– Ah, enfin !

On entendit goutter dans le noir la voix allègre du soldat aux yeux bleus.

– Qu’en pensez-vous ? Est-ce que ce n’est pas exactement comme je l’ai dit ? Est-ce que cela n’a pas le goût d’un excellent ‒ ex-cellent whisky ?

[1] La silhouette « peg-top », en vogue entre 1908 et 1914, se caractérisait par une ampleur se resserrant vers l’ourlet.

[2] En français dans le texte. Ainsi de tous les mots en italiques, à moins d’une indication contraire. J’ai à chaque fois laissé le français tel quel, sans le corriger.

[3] Italiques de l’auteur pour « We, Sir Edward Grey … ». Sir Edward Grey fut ministre des affaires étrangères de 1905 à 1916. Son nom figurait sur les passeports.

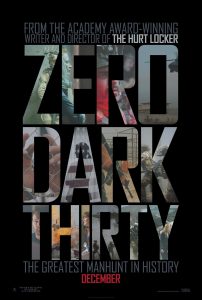

Zero Dark Thirthy (2012), US Poster, private collection.

Zero Dark Thirthy (2012), US Poster, private collection. Sicario (2015), US poster, private collection.

Sicario (2015), US poster, private collection.